پ› ‚¨’m‚点پi‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج‚¨’m‚点‚ًٹـ‚ف‚ـ‚·پj

پ@پڑ ˆب‰؛‚جگ…چت‰و“WپAڈI—¹‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@

پڑپ@‰وڈW‘و‚Q’e‚ح(‰؛‹Lپj‚ح‚¨‰A—l‚إٹ®”„‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پڑپ@“ْ–fڈo”إژذ‚©‚ç‚جگVٹ§‚²ˆؤ“àپi‚Q‚O‚P‚Q”NپjŒژپj

پ@پ@ پڑ “ْ–fڈo”إژذ‚جپuگ…چت‚إ•`‚”ü‚µ‚¢“ْ–{پv‚ةٹٌچeپ`ڈo”إ‚ب‚éپBپi‚Q‚O‚P‚P”N‚WŒژپjپ@پ@

پ@پ@

پ@پ@پڑپ@گ…چت‰وڈWپi‚Q‚O‚P‚O”NڈH(‚ة‘چüپj‚حپAŒ»چف‹ح‚©‚ب•”گ”‚ًژc‚·‚ج‚ف‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پڑ‚»‚ج‘¼پA ڈم‹LˆبٹO‚ج‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج‚¨’m‚点‚ب‚ا‚ح‚±‚؟‚ç‚©‚çپB

پ›ƒvƒچƒtƒBپ[ƒ‹

پ@پ@ŒIŒ´گ¬کaپiƒNƒٹƒnƒ‰ƒ}ƒTƒJƒYپjپA‚P‚X‚S‚Q”N“Œ‹گ¶پB

پ@پ@Œ»پ@ژR—œŒ§–k“mژsڈ¬•£‘ٍ’¬ چفڈZپB

پ@پ@‰ïژذ‚ً‚P‚X‚X‚T”N‚ة‘پٹْ‘قگEپAˆبچ~ٹG‚ًچؤٹJپB

پ@پ@‚Q‚O‚O‚T”N‰،•l‚و‚茻ڈ¬•£‘ٍ’¬‚ةˆعڈZپB

پ@کA—چگوeƒپپ[ƒ‹پ@پ@kuri_plan@ybb.ne.jp

پ@پ@پEپEپEŒIŒ´کA—چگوپiڈZڈٹپA“dکb”شچ†‚ب‚اپj‚ً‚¨’m‚è‚ة‚ب‚肽‚¢•û‚حپA‚¨ژèگ”‚إ‚·‚ھƒپپ[ƒ‹‚ة‚ؤ‚¨–â‚¢چ‡‚ي‚¹ٹè‚¢‚ـ‚·پB پ@پ@ژ„‚حپA‚Rچث‚ة‚ب‚é‚©‚ب‚ç‚ب‚¢چ ‚©‚çٹG‚ً•`‚«ژn‚كپiپEپE‚½‚炵‚¢پjپAڈ¬ٹwچZ‚S”N‚جچ ‚ـ‚إ‚ح’N‚ة‹³‚¦‚ç‚ê‚é‚ي‚¯‚إ‚à‚ب‚پA‚½‚¾ ‚ذ‚½‚·‚çٹG‚ً•`‚«‘±‚¯‚éڈ”N‚إ‚µ‚½پB‚»‚جŒم’†’f‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ھٹwگ¶ژ‘مپA‰ïژذگ¶ٹˆ‚ج’·‚«‚ة‹y‚رپAچؤ‚رٹGگS‚ھلS‚ء‚½‚ج‚ھ‰ï ژذ‚ً‘قگE‚·‚é‚ئ‚«پBژ«‚ك‚ؤ‚©‚çˆê”ش‚â‚肽‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھپAٹG‚ً•`‚‚±‚ئ‚إ‚µ‚½پB‚»‚ٌ‚ب‚ي‚¯‚إپA‚±‚ê‚ئ‚¢‚ء‚½ƒLƒƒƒٹƒAپ[‚à‚ب‚پA‰½ ڈˆ‚©‚جˆê–ه‚ة‘®‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚à‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBˆê•CکT‚ئŒ¾‚¦‚خٹiچD‚ھ‚¢‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚½‚¾پuژ„—¬پv‚ًٹر‚¢‚ؤ‚¢‚邾‚¯پB“Œ‹‚â ’nŒ³–k“mژs‚إŒآ“W‚ًڈd‚ث‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚¨‰A—l‚إ‘هگ¨‚جٹF‚³‚ـ‚©‚狤ٹ´‚ً‚¢‚½‚¾‚«پA‘ه•دٹً‚µ‚ژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‹Gگك‚ج–K‚êپA“ء‚ةڈt‚ئڈH‚ج–K‚ê‚ة‚ح‰½ژ‚àگS‚ً‹}‚©‚³‚ê‚ـ‚·پBگ¢ٹE‚ة‚àٹَ‚ب‚±‚ج‘½چت‚إ”ü‚µ‚¢“ْ–{‚جژl‹G‚ًٹG‚ةˆع‚µژو‚ë ‚¤‚ئپA‰“ڈo‚ً‚µ‚ؤ‚حژR–ى‚ً‹ى‚¯‚ك‚®‚èپAƒXƒPƒbƒ`‚ً‚µژB‰e‚ً‚µ‚½‚è‚إپAگ…چت‰و‚جگ§چى‚ة—]”O‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ê‚ةپA•xژRŒ§”ھ”ِ ’¬‚جپu‚¨‚ي‚ç•—‚ج–~پvپB‚±‚ê‚ة–£‚¹‚ç‚ꂽ•û‚à‘½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚جˆ£’²ˆى‚ê‚镵ˆح‹C‚ً‰½‚ئ‚©ٹG‚ة‹d‚¢‚ئ‚낤‚ئپA‚±‚±گ””N ‚ح”ھ”ِ’¬‚ة’ت‚ء‚ؤژوچق‚ً‘±‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@‰½ژ‚ـ‚إ‚à“ْ–{‚ةژc‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئژv‚¤‚à‚جپEپEپEژ„‚جٹG‚جƒ‚ƒ`پ[ƒt‚حپAژ©‚¸‚ئ‚»‚±‚ةŒü‚‚و‚¤‚إ‚·پB پ@پ@پ@پ@Œآ“W“™—ڑ—ً

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚Q”N‚QŒژپ@پ@“Œ‹ “ْ”ن’J‚ة‚ؤڈ‰‚جŒآ“W

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚S”N‚XŒژپ@پ@“Œ‹ ‹âچہ‚ة‚ؤ‚Q‰ٌ–ع‚جŒآ“Wپ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚OŒژپ@پ@•xژRŒ§”ھ”ِ’¬‚جپuچâ‚ج‚ـ‚؟ƒAپ[ƒgin‚â‚آ‚¨پv‚ةڈo“W

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚T”N‚P‚QŒژپ@گ…چت‰و‹Zڈpڈ‘پu‚¢‚«‚¢‚«گ…چت‰و ‚Vپv‚ةŒfچع

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚U”N‚XŒژپ@پ@‹‹´پu‚‚ع‚½‰وکLپv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚V”N‚RŒژپ@پ@–k“mژs’·چâ’¬پu‚¨‚¢‚إ‚âƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[پv‚ة‚ؤ’nŒ³ڈ‰‚جŒآ“W

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚V”N‚UŒژپ@پ@‹âچہپuƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[‹كچ]پv

پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚V”N‚XŒژپ@پ@–k“mژsچ‚چھ’¬پu‰ش‚جƒڈƒ‹ƒcپv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚QŒژپ@‹‹´پu‚‚ع‚½‰وکLپv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚X”N‚RŒژپ@پ@–k“mژs’·چâ’¬پu‚¨‚¢‚إ‚âƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[پv

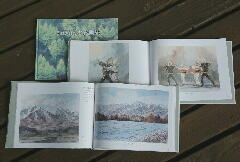

پ@پ@پ@ ‚Q‚O‚O‚X”N‚P‚OŒژپ@ پuŒIŒ´گ¬کa‚جگ…چت‰وڈWپv”ٹ§

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚O”N‚SŒژپ@پ@–k“mژs’·چâ’¬پu‚¨‚¢‚إ‚âƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[پv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚O”N‚XŒژپ@پ@‹âچہپuƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[ ƒiƒ~ƒLپv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚P”N‚XŒژپ@پ@‹âچہپuƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[‹كچ]پv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚P”N‚WŒژپ@پ@پuگ…چت‚إ•`‚”ü‚µ‚¢“ْ–{پvپi“ْ–fڈo”إژذپj‚ةچى•iŒfچع

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚Q”N‚Rپ`‚TŒژپ@ƒNƒ‰ƒuƒcپ[ƒٹƒYƒ€ژهچأ‚جگ…چتچuچہچuژtپA”ھƒ–ٹx‚ض‚جƒXƒPƒbƒ`ƒcƒAپ[ژw“±

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒژپ@پ@پuگ…چت‚إ•`‚”ü‚µ‚¢“ْ–{پ`‹P‚¯‚é’†•”پ`پv‚ةچى•iŒfچع

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚PŒژپ@–k“mژs’·چâ’¬پu‚¨‚¢‚إ‚âƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[پv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚R”N‚XŒژپ@پ@‰وڈW‘و‚Q’eپuŒIŒ´گ¬کa‚جگ…چت‰وڈWپ`”ھƒ–ٹxژRک[‚©‚çپv”ٹ§

پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚R”N‚P‚PŒژپ@‹‹´پuƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[‚رپ`‚½پv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚S”N‚XŒژپ@پ@–k“mژs’·چâ’¬پuGallery & Shop ˆںمN‰ش(‚ ‚µ‚ح‚ب)پv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚T”Nپ@‚Tپ|‚UŒژپ@–k“mژs’·چâ’¬پu‚¨‚¢‚إ‚âƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[پv

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚V”N‚SŒژپ@پ@”ھƒ–ٹxچ‚Œ´ƒچƒbƒWپi’·–ىŒ§“ى–q‘؛پj‚ة‚ؤƒ~ƒjŒآ“W

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚V”N‚P‚PŒژپ@چb•{ژsپuŒ§—§گ}ڈ‘ٹظپvƒCƒxƒ“ƒgƒXƒyپ[ƒX

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚W”N‚P‚PŒژپ@ڈ¬•£‘ٍ‰wŒً—¬ƒXƒyپ[ƒX‚ة‚ؤگ…چت‹³ژ؛“Wپi‘و‚R‰ٌپj

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚Q‚P”N‚P‚OŒژپ@–k“mژs’·چâ’¬پu‚¨‚¢‚إ‚âƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[پv‚ة‚ؤپAپuŒIŒ´گ¬کa‚ئژRک[ƒXƒPƒbƒ`‰ïپvگ…چت‰و“W

پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚Q‚Q”N‚P‚PŒژپ@چb•{ژsپuŒ³–ƒ•zƒMƒƒƒ‰ƒٹپ[چb•{پv‚ة‚ؤ‚T”N‚ش‚è‚جŒآ“W

پEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپEپE

پ› ƒپپ[ƒ‹

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ (kuri_plan@ybb.ne.jp ‚إ‚·پj

پ›ƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒmپ[ƒg

پ@پ@‚±‚جƒtƒBپ[ƒ‹ƒhƒmپ[ƒgپA“–‚g‚oٹJگفˆب—ˆ‚ـ‚éڈ\گ””N‚ة‹y‚رپA‘ه•ھگ“‚ھ‘‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپAˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة”N‘مڈ‡‚ة•ھ

—ق‚µ‚ؤگ®—‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ‘ژ؟

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

پ@پ@

پ@پ@ پ@پ©‰ن‚ھ‰ئ‚ج“Œ‘¤

پ@پ©‰ن‚ھ‰ئ‚ج“Œ‘¤ پ@پ@پ@

پ@پ@پ@ پ@پ©پ@“Q‚ً•t‚¯‚é

پ@پ©پ@“Q‚ً•t‚¯‚é

پ@پ©پ@‚±‚ج—‚’©‚ح‚·‚ء‚©‚èگل‚à‰ً‚¯‚ؤپEپEپEپ@پ@

پ@پ©پ@‚±‚ج—‚’©‚ح‚·‚ء‚©‚èگل‚à‰ً‚¯‚ؤپEپEپEپ@پ@ پ@پ©‚±‚؟‚ç‚ح‚Q‚O‚O‚U”N‚QŒژ‚جژتگ^پ@

پ@پ©‚±‚؟‚ç‚ح‚Q‚O‚O‚U”N‚QŒژ‚جژتگ^پ@

پ@

پ@  پ@پ@”ھƒ–ٹx“ى–تپiŒ Œ»ٹxپj‚جڈ‰ٹ¥گل

پ@پ@”ھƒ–ٹx“ى–تپiŒ Œ»ٹxپj‚جڈ‰ٹ¥گل پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@

پ@پ@پ@پ@ پ@پ@

پ@پ@

پ@‚P‚X‚U‚W”Nپ@•cڈê â،ژR

پ@‚P‚X‚U‚W”Nپ@•cڈê â،ژR پ@پ@

پ@پ@ پ@پ@

پ@پ@

‰ن‚ھ‰ئ‚جƒJƒcƒ‰پA‰©—t‚ح‚ـ‚¾‚±‚ج’ِ“x‚ب‚ج‚ةپA•—‚ح—₽‚¢ڈ‰“~‚ج‚و‚¤پB

‰ن‚ھ‰ئ‚جƒJƒcƒ‰پA‰©—t‚ح‚ـ‚¾‚±‚ج’ِ“x‚ب‚ج‚ةپA•—‚ح—₽‚¢ڈ‰“~‚ج‚و‚¤پB پ@پ@پ@

پ@پ@پ@

پ@پ@پ@

پ@پ@پ@

پ@پ@

پ@پ@ پ@پ@پ@

پ@پ@پ@

پ@پ@‚UŒژپAژRک[‚إ‚حژٹ‚éڈٹگ…“c‚ة‘پ•c‚جŒُŒi‚ھچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@‚UŒژپAژRک[‚إ‚حژٹ‚éڈٹگ…“c‚ة‘پ•c‚جŒُŒi‚ھچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@

پ@پ@پ@ پ@پ@

پ@پ@

پ@

پ@ پ@

پ@

پ@

پ@

پ@پ@پ@

پ@پ@پ@  پ@ٹç‚ًڈo‚µ‚½ƒtƒLƒmƒgƒEپiچ¶پj‚ئژûٹn•¨

پ@ٹç‚ًڈo‚µ‚½ƒtƒLƒmƒgƒEپiچ¶پj‚ئژûٹn•¨

پ@پ@

پ@پ@ پ@پ@

پ@پ@